Séquence 1 : contracter des textes

- Consulter un document en vue d’en dégager l’information essentielle

- Transmettre une information tirée d’un document

On peut s’informer en consultant :

- des documents écrits c-à-d des textes qui visent à apporter des connaissances sur une réalité. Le texte informatif a pour but de faire connaître, de manière objective, un fait, une situation, une circonstance telle qu’ils se sont déroulés dans la réalité et que le lecteur est supposé ignorer. L’objectivité implique l’effacement de l’auteur qui présente des fait, tout en restant neutre : il ne donne pas son opinion personnelle, il ne fait pas d’analyse. Il s’en tient aux faits.

- des documents iconiques : photos, affiches, cartes, tableaux cartes, plans, images, croquis etc.

Ce type de texte se caractérise par :

- Une mise en page particulière : des sous-titres, une typographie particulière (italiques, par exemples, des caractères différents…), des paragraphes successifs consacrés chacun à un aspect développé. Il est accompagné ou non d’image.

- Un contenu

- L’introduction expose le phénomène en montrant son intérêt (définition).

- Le développement expose et explique les différentes parties et sous-parties.

- La conclusion reformule l’essentiel ou indique des éléments non traités ou à approfondir.

- La progression est assurée par organisateurs textuels (d’abord, puis, ensuite…)

- Un vocabulaire spécifique.

- Des sous-titres avec ou sans numérotation.

- L’emploi du présent intemporel ou de vérité général.

- Des procédés d’énumération, de reformulation, de comparaison.

- Des procédés de caractérisation spécifiques (situation, état, fonction…)

- Absences d’expressions affectives (pas d’expression de l’émotion.

- Absence d’expression de l’opinion, pas d’analyse.

- Sources : journaux, encyclopédies, dictionnaire, revues spécialisées, prospectus.

- Types de textes : articles, reportages, documentaires, notices, bulletins météo…

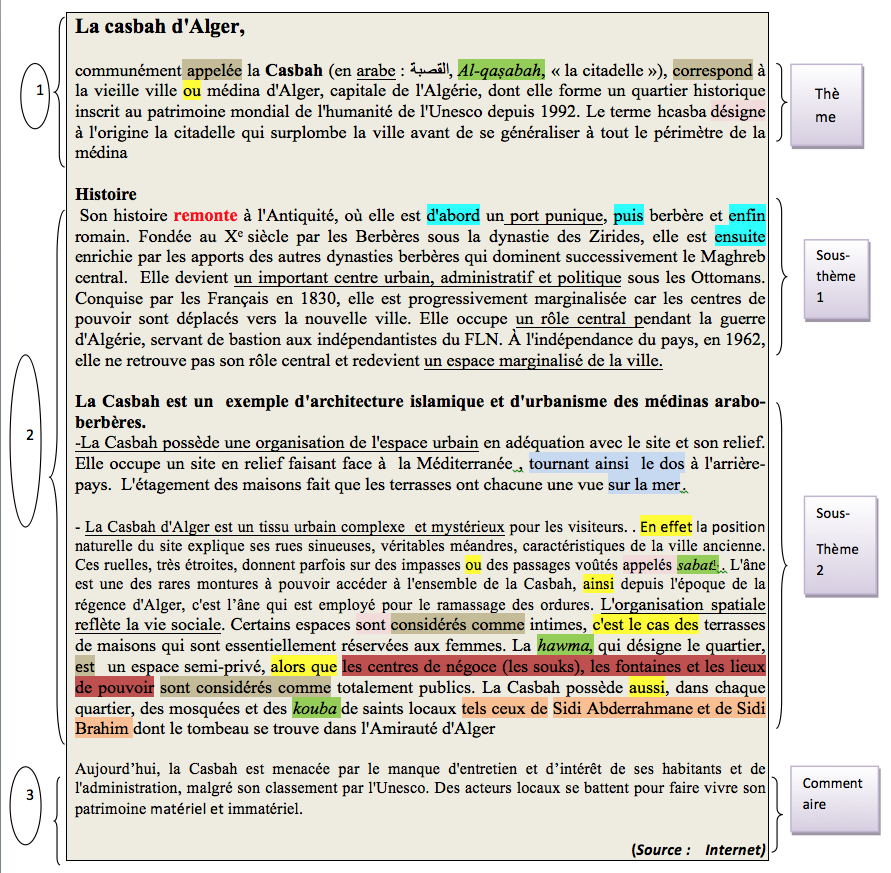

Document 1

Lisez le texte « la Casbah » et répondez aux questions.

1- Quel en est le thème ? Observe la structure du texte (les différentes parties qui le composent).Combien de paragraphes y-a-t-il ? Par quoi sont-ils annoncés ? Quelle information est donnée dans chaque paragraphe ?

2- De combien de sous-parties est composé le dernier paragraphe ? Quelle information nous livre chacune de ces parties ?

3- Quel est le temps employé ? A quelle personne sont les verbes ?

4- N’y a-t-il que des noms communs ? A quelle langue appartiennent les mots surlignés en vert ?

5- Observe les mots surlignés en bleu : que désignent-ils ? Et les mots surlignés en jaune ?

6- Que désignent les expressions soulignées dans le deuxième paragraphe ?

1-introduction, 2- développement, 3- conclusion

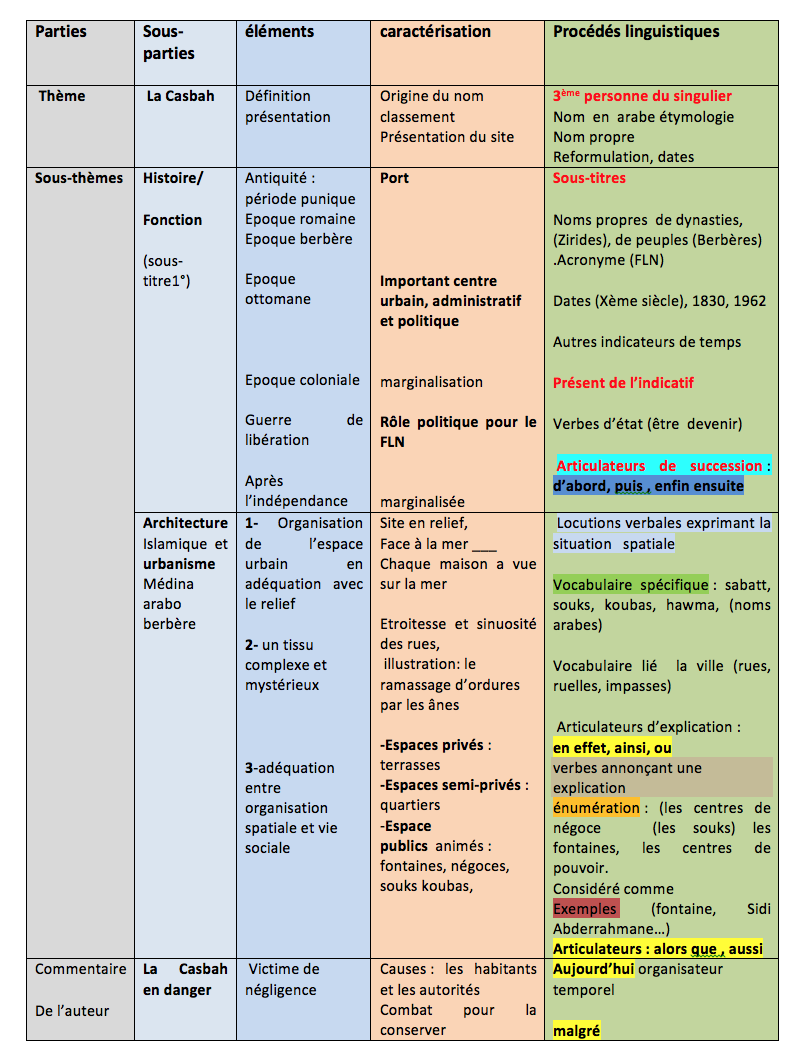

Document 2

Lire un plan d’une ville

Pour consulter un plan de ville, il faut observer

- L’orientation

- L’échelle

- Les chiffres et / ou les lettres repères figurant sur le plan

- La légende

- Les abréviations, les signes, les symboles

1- Combien de documents figurent ci-dessus ? Deux un plan et une carte géographique

2- Document1 : Combien de parties comporte le document 1 ? lesquelles ? Deux parties

- Le plan de Djemila.

- Une légende.

3- Le plan est celui d’une ville contemporaine ou une ville antique ? Une ville antique

4- Quel était le nom antique de Djemila ? Dans quelle partie du document peut-on le voir ? Cuicul , en haut , à droite du document.

5- Que représente la liste des noms qui figurent à gauche et à droite du document ? Les noms des principaux édifices et places de Djemila.

6- Que représentent les listes de noms situés à gauche et au bas du plan ? Les noms des principaux édifices et des places de Djemila.

7- Qu’est-ce qui figure à gauche de ces noms ? Des numéros, de 1à 30

8- Où les retrouve-t-on aussi ? Sur le plan.

A quoi servent-ils ? Ils désignent l’emplacement des édifices; ils permettent de situer les édificeset places

Exemples : 2- forum du capitole, 8- temple de Vénus, 13- maison de Castorius, 23- théâtre,25- grands thermes(bains)

9- Quelle est l’orientation de la ville ? Sud-ouest – nord-est

Où et comment «est-elle indiquée ? Adroite du document, par une flèche

10- D’après certains noms (forum, Castorius, temple de Vénus…, Djemila date-t-elle de l’époque ottomane, de l’époque arabe, de l’époque coloniale française, de l’époque romaine ? De l’époque romaine

11- Document 2 : De quel type de document s’agit-il ? Une carte géographique

12- Que représente-t-elle ? Une région d’Algérie

13- A quoi sert –elle ? A situer Djemila, en Algérie

14- Quelle grande ville d’Algérie est située à l’est de Djemila ? Constantine

14-Qu’est-ce qui est représenté au nord sur la carte ? La mer Méditerranée

Associer par un trait

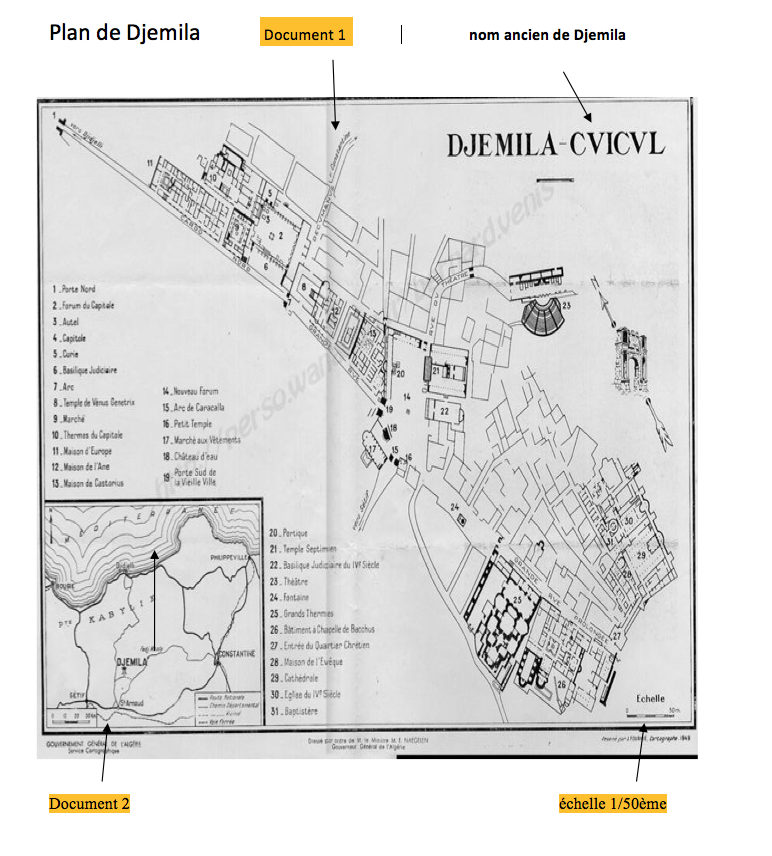

Fais correspondre chaque nom au document qu’il représente. (Tu chercheras dans le dictionnaire le sens des mots que tu ne connais pas)

-

Quatrième de couverture

-

Notice de médicament

-

Encyclopédie

-

Guide touristique

-

Croquis

-

Article de dictionnaire

-

Affiche de film

-

Bulletin météo

-

Une de journal

-

Plan de quartier

-

7

-

4

-

2

-

9

-

10

-

6

-

1

-

5

-

3

-

8

- Distinguer les différents sens d’un mot, selon les contextes

Un mot peut avoir plusieurs sens; on dit qu’il est polysémique.

Exemple

La clé (pour ouvrir ou fermer une porte), la clé de sol ( signe musical), la clé du problème ( solution), la clé des champs ( l’évasion)

Certains mots n’ont qu’un seul sens. Ils sont monosémiques.

Exemples : Information

sens 1- Action d’informer, de s’informer, de donner la connaissance d’un fait ou de la rechercher.

Exemple : La presse d’information

sens 2- Nouvelle, renseignement, documentation sur quelque chose ou quelqu’un, portés à la connaissance de quelqu’un.

Exemple : Un bulletin d’informations

sens 3- Actualité, nouvelles diffusées par les média : presse, radio, télévision, Internet (fam : les infos).

sens 4- En droit, enquête policière qui consiste à recueillir les dépositions des témoins, préalable à l’instruction.

Précise le sens du mot « information » en indiquant le numéro de la définition ci-dessus à laquelle il correspond.

a- A la suite de l’incendie qui a ravagé l’immeuble, une information a été ouverte par la gendarmerie.

b- Les informations diffusées par la télévision ne sont guère réjouissantes.

c- Je cherche des informations pour sur les tremblements de terre pour faire mon exposé.

d- Je me chargerai de l’information des élèves à propos de la prochaine excursion.

a / sens 4

b / sens 3

c / sens 2

d / sens 1

Certains mots ont un sens propre et un sens figuré :

Le sens propre est le sens premier d’un mot, celui qui apparait en premier dans le dictionnaire.

Exemple : Les ruelles de la Casbah sont étroites ( peu larges)

Le sens figuré, souvent imagé, est le sens supplémentaire que peut prendre un mot.

Exemple : il a l’esprit étroit (buté, qui n’accepte pas d’autres idées que les siennes)

C’est le contexte qui permet de comprendre le sens d’un mot.

Les mots suivants désignent des documents informatifs. En t’aidant du dictionnaire, indique leur sens précis.

Plan, croquis, organigramme, carte routière, carte géographique, schéma, diagramme, pyramide, courbe.

- Plan : représentation graphique d’un bâtiment selon une coupe horizontale.

- Croquis : Dessin représentant schématiquement l’organisation dans l’espace des différents éléments d’un tout (maison, ville, quartier…), l’organisation d’une activité, d’un réseau (ferroviaire, routier…)

- Organigramme : représentation schématique de l’organisation d’une entreprise; il permet de visualiser les différentes activités (horizontalement) et la hiérarchie (verticalement)

- Carte routière : représentation schématique des axes droitiers d’une région.

- Carte géographique : document qui représente en version miniaturisée, les particularités d’une zone géographique (relief, climats, villes, cours d’eau, routes…)

- Schéma : dessin représentant de manière très simple les principaux éléments d’un objet afin d’en faciliter la compréhension.

- Diagramme : figure géométrique circulaire destiné à faciliter une démonstration, à rendre sensibles des statistiques, des faits sociaux. Il peut être circulaire, à colonnes…

- Pyramide : représentation graphique de forme pyramidale d’un ensemble hiérarchisé d’un ensemble comportant les éléments les plus nombreux à la base et les plus rares au sommet.

- Courbe : représentation graphique représentant l’évolution d’un phénomène.

- Maitriser les terminaisons ou désinences verbales

Les terminaisons des verbes au singulier

|

e, es, e |

s, s, t |

s, s, d |

|---|---|---|

|

Les verbes du 1er groupe (er) Je marche, tu marches, il marche |

Les verbes du 2ème groupe Je finis, tu finis, il finit |

Les autres verbes en dre qui conservent le « d » du radical

- Je tords, tu tords, il tord - Je perds, tu perds, il perd - Je tends, tu tends, il tend - Je fonds, tu fonds, il fond - Je réponds, tu réponds, il répond - Je couds, tu couds, il coud |

|

Les verbes du 3ème groupe en -vrir : je couvre, tu couvres , il couvre -ffrir : j’offre, tu offres, il offre -llir : je cueille, tu cueilles ,il cueille |

Les verbes du 3ème groupe en -ir : je pars, tu pars, il part -re : je fais, tu fais, il fait -oir :je vois, tu vois, il voit -soudre: je résous, tu résous, il résout -indre : je peins, tu peins, il peint Je joins, tu joins, il joint Je crains, tu crains, il craint |

|

|

Le verbe être Je suis, tu es, il est |

||

|

Certains verbes se terminent par x, x, t : je veux, tu veux, il veut, je peux, tu peux, il peut, je vaux ,tu vaux, il vaut |

||

Certains verbes sont irréguliers : leur radical change.

En voici quelques-uns

Aller (je vais ,tu vas, nous allons, ils vont), faire (je fais, vous faîtes, ils font), pouvoir (je peux, nous pouvons, ils peuvent), savoir (je sais , nous savons), venir ( je viens, nous venons, ils viennent), vouloir (je veux, nous voulons, ils veulent ), devoir (je dois, nous devons),valoir (je vaux, nous valons), être (je suis tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont), avoir (j’ai, tu as , nous avons).

|

1) Aux trois personnes du pluriel, les terminaisons sont : ons, ez, ent. 2) Les verbes du 2ème groupe prennent deux « s » devant la terminaison : nous finissons, vous finissez, ils finissent. |

Les différentes étapes d’un texte sont souvent marquées par des mots ou expressions qui les délimitent et les situent les unes par rapport aux autres. Ce sont les organisateurs textuels ou connecteurs.

On distingue :

1- Des organisateurs temporels : d’abord, ensuite, puis, enfin.

2- Des organisateurs spatiaux : à droite, à gauche, au premier plan, au fond, en haut, en bas, plus loin…

3- Des organisateurs logiques qui marquent

- L’ordre : premièrement, deuxièmement, ensuite, finalement……

- L’ouverture et la clôture d’une énumération : d’abord, puis, ensuite, en outre….enfin.

- La hiérarchisation des arguments : d’une part, d’autre part, par exemple , essentiellement, surtout , en résumé.

- L’opposition : mais, en revanche, cependant, au contraire, en revanche, par contre …….

- L’explication : en d’autres termes, car, c’est-à-dire, en d’autres termes.

- Connecteurs temporels : Le vendredi, il fait la grasse matinée puis il va faire sa toilette avant de prendre son petit-déjeuner.

- Connecteurs spatiaux : Au-dessus du rez-de-chaussée il y a les chambres. Adroite, la chambre des parents et la salle à manger, à gauche les chambres des enfants. Au fond du couloir se trouve la salle de bains.

- Organisateurs ou connecteurs logiques : Je n’aime pas les jeux vidéo, d’abord parce qu’ils ne sont pas toujours bien faits, Ensuite il s’en dégage une violence que je ne supporte pas. Enfin, ce qui m’irrite le plus, c’est qu’on m’impose ces images, je ne les choisis pas.

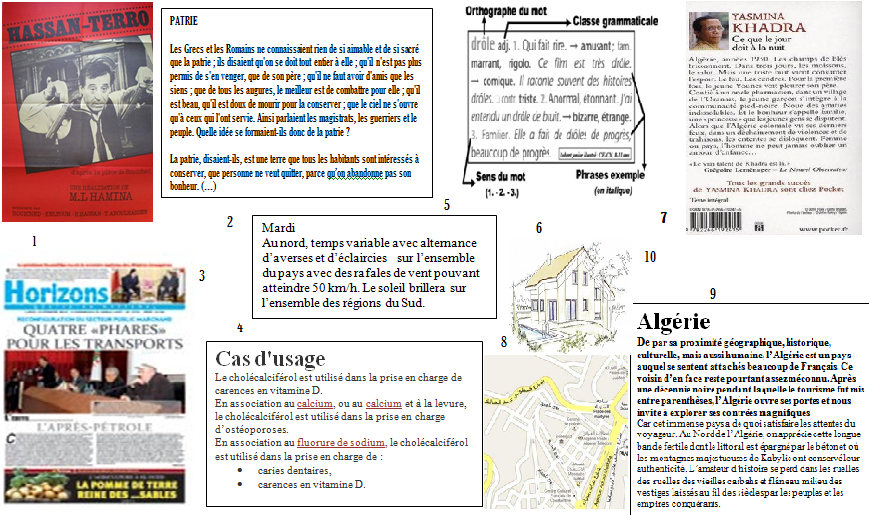

Ton texte comprendra donc trois parties

- Une introduction, qui répond à la question « qu’est-ce que les « oiseaux migrateurs » ?

- Un développement, qui expose les causes, les périodes, les différents types de migrations, il comprendra donc deux ou trois parties.

- Une conclusion qui exprimera une idée générale.

- Tu donneras un titre au texte, un sous-titre pour chaque partie et sous-partie.

- Tu varieras l’épaisseur des caractères des titre et sous-titres : de plus épais pour le titre au moins épais pour les sous-parties.

- Les verbes seront au présent de l’indicatif.

- Tu emploieras aussi des connecteurs temporels, des connecteurs de succession.

- Tu citeras des exemples.

Voici quelques questions que tu te poseras

- Qu’est-ce que « migrer » ?

- Un oiseau migrateur ?

- Tous les oiseaux migrent-il ?

- Pourquoi certains oiseaux migrent-ils ?

- Où vont-ils ?

- Les distances parcourues sont-elles très longues ?

- Arrivent-ils tous à destination ?

Voici quelques informations qui pourront t’aider

|

Plan |

Informations à fournir |

Outils |

|---|---|---|

|

Définition |

- …qui migrent - Déplacements saisonniers d’une zone géographique vers une autre - Recherche d’un milieu favorable - Exemples : hirondelles, cigognes |

C’est-à- dire Présent de l’indicatif 3ème personne du pluriel |

|

Causes de la migration |

- Fuir le froid pour des régions au climat plus clément - Se nourrir : disparition de leur nourriture à l’approche de l’hiver - Se reproduire, pour certaines espèces |

D’abord

Ensuite /car

Enfin |

|

Quand ? |

- Départ - Destination : zone tempérées, régions du sud - Retour

|

à l’approche de l’automne vers…. au printemps partir, quitter, traverser, arriver, revenir……. |

|

Types de migrations |

- Migration totale, très longues distances (d’un continent à l’autre) - Migration partielle : courtes distances - Exemples |

Certains Effectuer, parcourir,

D’autres |

|

Les risques |

- Traversée dangereuse. - Mort

|

Mais / beaucoup Négation (arriver) mourir |

Image du texte

|

LES OISEAUX MIGRATEURS

Qu’est-ce que les oiseaux migrateurs ? .....................................qui...................................................................... ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….

Les causes de la migration D’abord…………………………………pour……………………… .................................................................................................... Ensuite……………………………….car……………………….... ……………………………………………………………………….... Enfin ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Périodes de migration …………………………………….à l’approche de l’automne……. ………….vers ………………………………….. Ils ………………………………………….. au retour du printemps

Types de migrations - migrations totales. De nombreuses espèces…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. - migrations partielles. Certains............................................................ …………………………………………………………………….

Mais …………………………….. ne sont pas sans danger………………… …………………………………………………………………………………..

|

المراتب الخمس الأولى في التمارين

- Bouhdjar Baset

- 10 نقطة

-

- خديجة تيطاوين

- 4 نقطة

-

- yaaaya Ayaa

- 0 نقطة

-

- Wissal Soltane

- 0 نقطة

-

- رضوان جواد

- 0 نقطة

-