La nouvelle fantastique

|

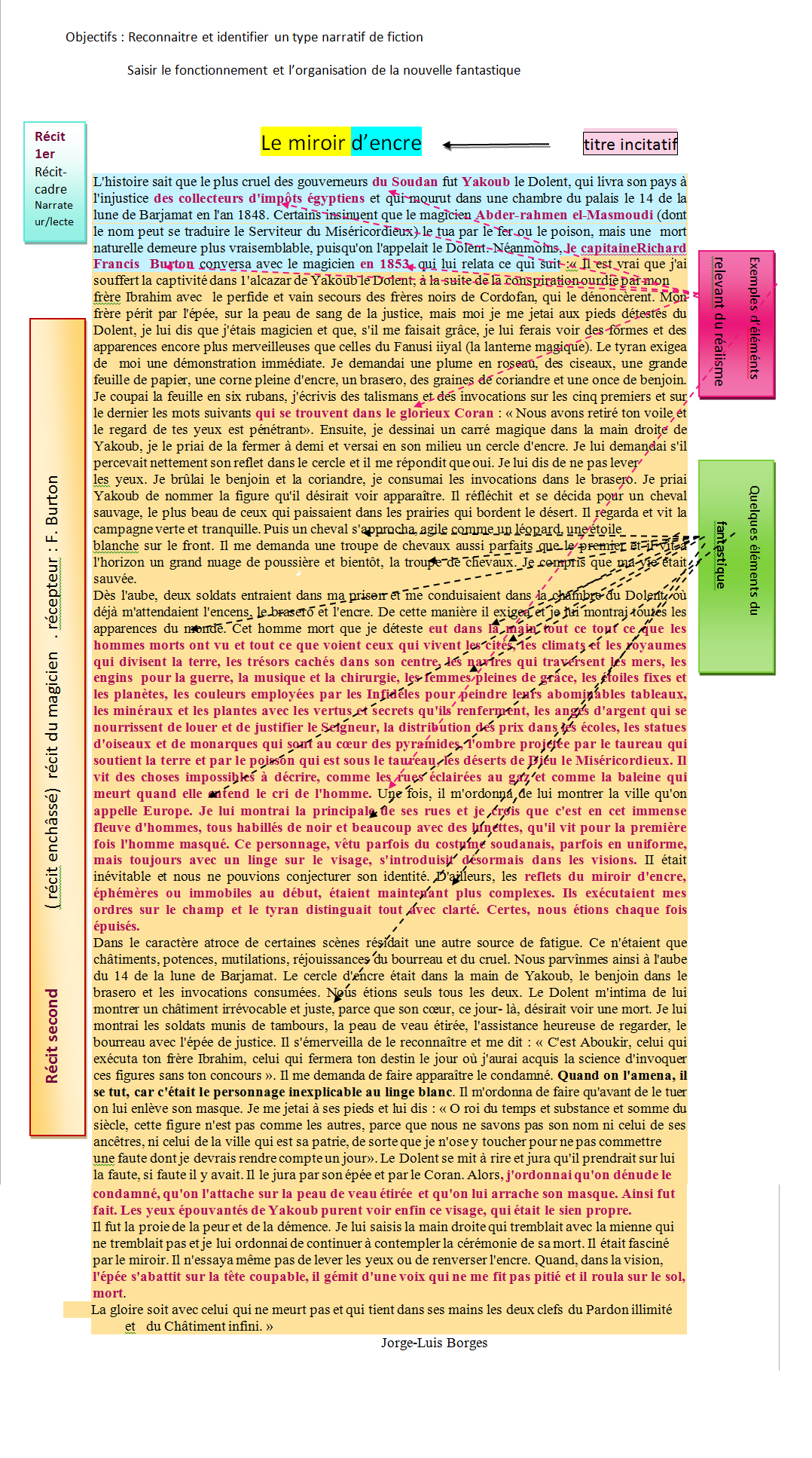

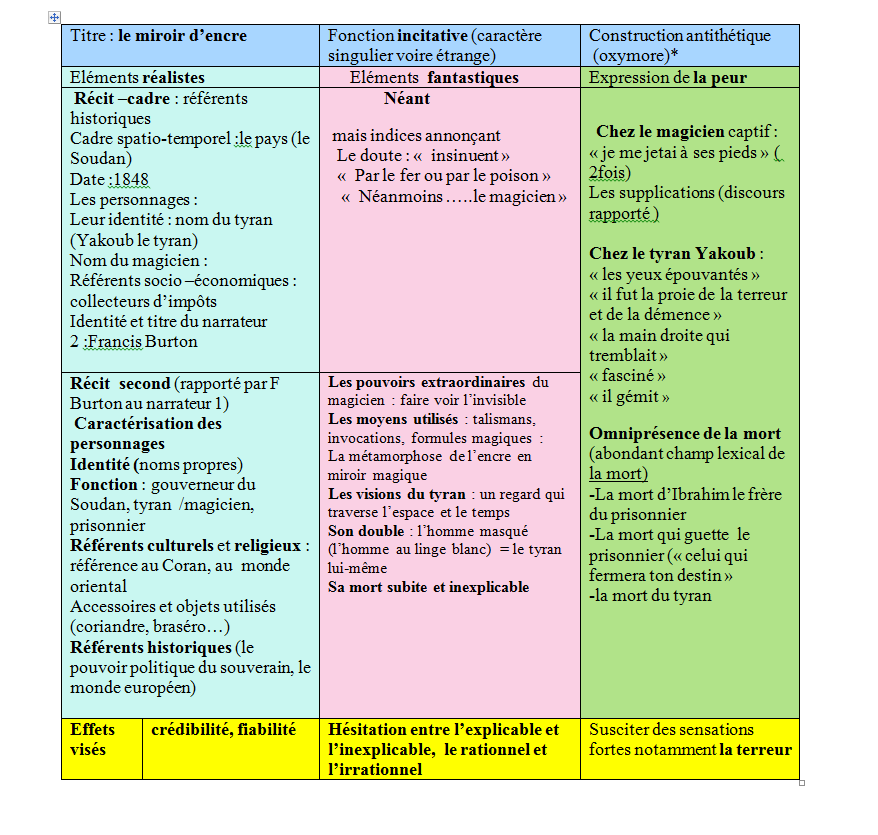

Qu’est- ce qu’une nouvelle ? C’est un récit court, c.à.d. un texte qui raconte une histoire complète sur quelques pages (parfois une seule). Contrairement au fait divers, la nouvelle ne raconte pas un fait vrai, vécu, L’histoire comme les personnages sont entièrement inventés par l’auteur : c’est une fiction. Pour les personnages, l’action, le cadre de l’action, l’intrigue, l’auteur s’inspire de la réalité pour produire un effet de réel, pour créer l’illusion de réel. Il arrive toutefois que l’illusion du réel soit rompue et que le récit bascule dans l’invraisemblable, dans l’étrange et le surnaturel. C’est ce qui caractérise la nouvelle fantastique. |

|

Le fantastique se caractérise par l’irruption du surnaturel dans le cadre de la vie ordinaire. Il peut naître d’une rupture soudaine dans un état calme et serein. Le récit bascule ainsi dans l’étrange sans que rien ne permette de trancher entre l’explicable et l’irrationnel. De nombreux procédés narratifs favorisent alors la montée de l’angoisse |

|

La nouvelle est bien adaptée au fantastique car sa forme brève permet de condenser et d’intensifier ses effets : intrusion de l’étrange, suspens, rebondissements où l’espoir succède à l’inquiétude. De plus elle ménage une chute qui, le plus souvent laisse le lecteur dans l’incertitude et l’angoisse. Les thèmes : ce sont le plus souvent des thèmes qui se situent à la frontière de la vie et de la mort.

Les effets produits sur le lecteur

|

- 1ère situation d’énonciation : émetteur 1 : le narrateur / récepteur : l’auditeur/ le lecteur : Récit premier

- 2ème situation d’énonciation : émetteur 2 : le magicien / récepteur : Francis Burton. Récit second enchâssé

|

Récit premier (3ème personne)

Émetteur : le narrateur / récepteur : l’auditeur / le lecteur

|

|

|

Rappel : Un titre peut avoir une fonction informative lorsqu’il annonce de façon objective le contenu du texte .Exemple : « Les volcans » pour un texte informatif Il a une fonction incitative lorsqu’il suscite la curiosité et incite à lire |

Exemple :

Le miroir d’encre : la curiosité naît de la juxtaposition de deux termes renvoyant à deux réalités opposées : transparence, limpidité , netteté, solidité (verre) versus

|

Un oxymore est une figure de style composée de deux éléments antithétiques, c.à.d. de sens contraires, ou renvoyant à deux réalités opposées. Exemples :

|

| Plan | Contenu | Outils linguistiques |

|

Situation initiale (antérieure) |

Un souverain tyrannique |

Temps du récit (passé simple + imparfait)

Présent d’énonciation ( discours rapporté + commentaires faits à l’adresse de F. Burton)

Discours rapporté direct Invocation Vocabulaire se référant au monde oriental (Coran, invocations, ingrédients utilisés pour la magie…)

Champ lexical de l’injonction : « exiger », « demander », « ordre », « intimer » … Modalisateurs péjoratifs : expressions des sentiments Ressentiments : « détestés », « tyran », « pas…pitié », « coupable » Vocabulaire de la mort, de la peur

Invocation , modalisateurs mélioratifs (glorification de Dieu) subjonctif |

|

Elément déclencheur |

Le complot puis assassinat du frère |

|

|

Problème

Péripéties

Complication du problème

Dénouement (résolution du problème) |

Captivité et péril encourus après l’assassinat du frère

|

|

|

Situation finale |

|

|

« Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l’appartement, de sorte qu’on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. (…) Tout à coup le feu prit un étrange degré d’activité ; une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j’avais pris pour de vaines peintures était la réalité : car les prunelles* de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon singulière : leurs lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n’entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise* d’automne. » Une terreur insurmontable s’empara de moi, Théophile Gautier, La Cafetière |

|---|

*les prunelles : les yeux / * la bise : vent froid

Questions :

- A quel thème se rattache ce récit ?

- Relevez les éléments qui renvoient au réel, ceux qui traduisent le phénomène fantastique, les manifestations physiques de la peur éprouvée par le narrateur.

| Eléments relevant du réel | Phénomène fantastique | Manifestations physiques de la peur |

|

|

- thème : objets qui s’animent. Ici, les personnages peints sur la tapisserie semblent prendre vie.

| Eléments relevant du réel | Phénomène fantastique | Manifestations physiques de la peur |

|---|---|---|

|

Le lieu : un appartement, une chambre éclairée ( « une lueur blafarde illumina la chambre ») et chauffée par un feu de cheminée (« Le feu qui flambait ») Au mur, une tapisserie représentant des personnages « les deux portraits enfumés pendus à la muraille. (…) personnages de la tapisserie et les figures . |

Animation des personnages peints sur la tapisserie dont les yeux remuent et brillent et qui semblent parler « les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon singulière : leur lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. |

-mes cheveux se hérissèrent sur mon front, -mes dent s’entrechoquèrent à se briser, -une sueur froide inonda tout mon corps. |

|

Statut du narrateur : Le narrateur (celui qui raconte) peut être interne :il est témoin ou personnage de son récit ; il marque alors sa présence par l’emploi du « je ». Il peut être externe : il s’efface alors derrière ses personnages, fait comme si l’histoire se racontait d’elle-même. (Emploi de la 3ème personne/il(s), elle(s)) Exemples : narrateur externe : « il resta là, debout, les bras croisés, la tête inclinée, et la relevait parfois pour regarder alternativement le palais consulaire et sa femme assise à côté de lui… »

narrateur interne : « C’est lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ces folies .Il est en moi, il devient mon âme, : je le tuerai . Je l’ai vu… » ( Guy de Maupassant, Le Horla )

|

Exercice 1

Dites s’il s’agit d’un narrateur interne ou d’un narrateur externe. Soulignez les indices qui le montrent.

« Il sortit un bout de journal de sa poche, le tendit au prêtre qui commença de le lire, tenant le papier près de ses yeux clignotants, d’une main tandis que de l’autre, il continuait à caresser distraitement le chien » (H.de Balzac, La Vendetta)

Dites s’il s’agit d’un narrateur interne ou d’un narrateur externe. Soulignez les indices qui le montrent.

« Il sortit un bout de journal de sa poche, le tendit au prêtre qui commença de le lire, tenant le papier près de ses yeux clignotants, d’une main tandis que de l’autre, il continuait à caresser distraitement le chien » (H.de Balzac, La Vendetta)

Narrateur externe

|

Lorsque le narrateur est dit externe (emploi de la 3ème personne), son absence n’est qu’apparente : souvent sa présence se manifeste à travers les modalisateurs qui expriment son opinion, sa position par rapport à son énoncé .On distingue :

Exemple : « tout le haut de la tête était grave et réfléchi comme un front de vieillard » (modalisateurs mélioratifs)

Exemple : Il va peut-être réussir à s’évader. |

|

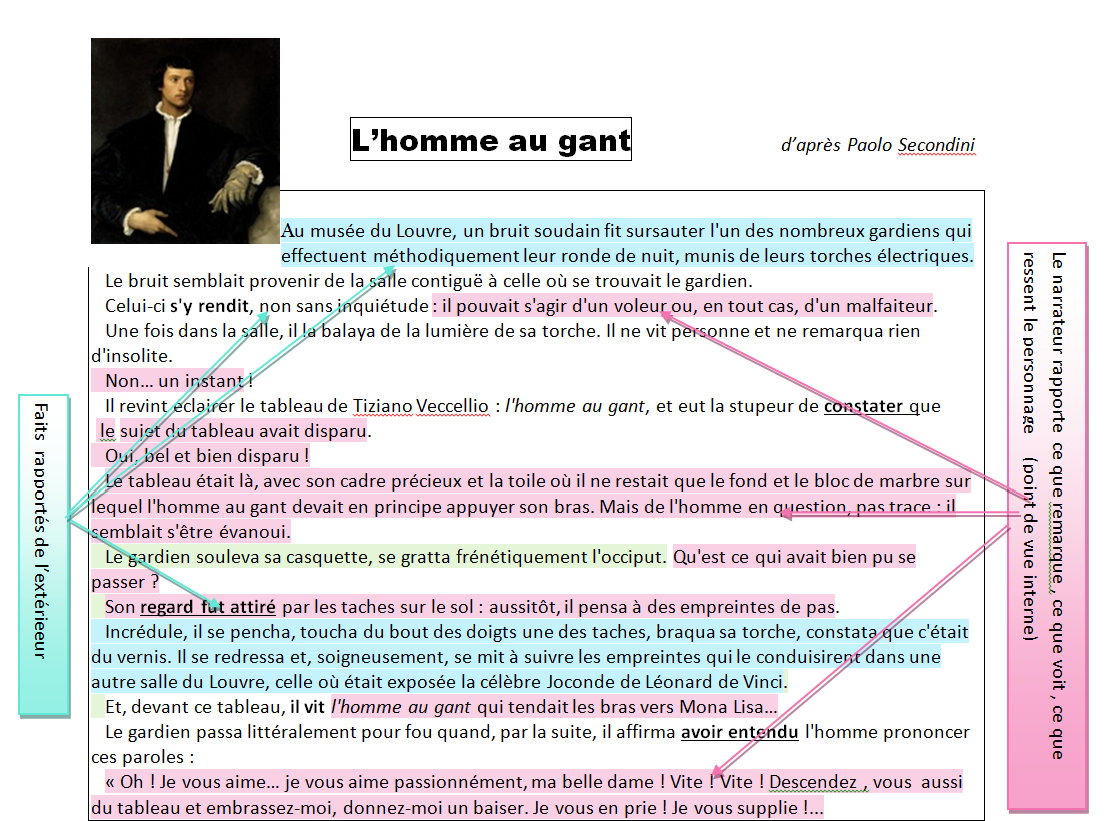

Dans les récits à la 3ème personne, le narrateur organise l’histoire selon un point de vue ou une perspective (on parle aussi de focalisation) qui détermine la nature et la quantité des informations offertes. Le narrateur peut adopter :

Exemple : « A l’apparition de la mystérieuse silhouette, Anna vit son compagnon pâlir ; il lui sembla qu’il était submergée par la peur. Ses mains tremblaient … ».

Exemple : « A l’apparition du fantôme, l’homme s’immobilisa.

.Exemple : A l’apparition du fantôme l’homme sentit monter la peur en lui. Son cœur battait à tout rompre. Il voulait s’enfuir mais ses jambes devenues subitement lourdes étaient rigides. Il avait ressenti la même chose autrefois, pendant la guerre, lorsqu’il s’était trouvé face au canon que pointait sur lui l’ennemi… ». |

« La Joconde » portrait de Mona Liza par Léonard de Vinci

Indiquez le point de vue adopté par le narrateur (interne, omniscient ,externe)

- « Les chasseurs achevaient leur dîner, encore bottés, rouges, animés …Ils parlaient comme on hurle, riaient comme rugissent les fauves , buvaient comme des citernes ».

- « Le comte regarda autour de lui, la robe jetée la veille sur un fauteuil ; sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l’éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfums qu’elle ne respirerait plus ».

- « Imaginez-vous quelqu’un vêtu d’un complet d’été , ayant couvert les soixante kilomètres qui séparent les deux villes, celle où on lui a refusé tout travail et tout secours, et celle qui fut son dernier espoir. Imaginez-vous cet être nourri de carottes sentant le purin et de pommes aigres et dures oubliées sur l’herbe d’un verger désert … ».

- point de vue externe

- point de vue interne

- point de vue omniscient

|

Remarque : « omniscient » , du latin « omnis » :tout et « scio » : savoir |

Voici une liste de nom exprimant la peur : crainte, effroi, anxiété, appréhension, angoisse, trac, phobie, frayeur, affolement, inquiétude, épouvante, horreur, panique, peur, alarme, terreur,

Selon l’intensité qu’ils traduisent, placez-les dans le tableau ci-dessous :

| Peur faible | Peur | Très grande peur |

|

|

| Peur faible | Peur | Très grande peur |

|

|

|

Dans le récit fantastique, l’auteur fait partager au lecteur le point de vue du narrateur. L’hésitation du lecteur est la première condition du fantastique. Le jeu de l’écriture consiste à faire douter le lecteur. Pour cela le narrateur recourt à différents modalisateurs pour créer le doute tels que

Soulignez le modalisateur exprimant l’incertitude, le doute, l’hésitation.

- Il aurait été incapable de se lever, même si dehors le jour s’était levé.

- Au moment où il ouvrit la porte, il crut voir passer une ombre.

- Je voulais savoir qui elle était. Pourquoi portait-elle des lunettes de soleil en pleine nuit ?

- Curieusement, son regard lança des éclairs.

- Cette maison a dû être le théâtre de scènes terribles.

- Il crut entendre un gémissement derrière la porte.

- C’était sans doute le vent dans les roseaux.

- J’étais fasciné par cette ville étrange. C’était comme si elle avait surgi d’un film.

- Qui aurait dit que cet homme était un vampire.

- Qui aurait dit faire un cauchemar?

Reponse :

- Il aurait été incapable de se lever, même si dehors le jour s’était levé.

- Au moment où il ouvrit la porte, il crut voir passer une ombre.

- Je voulais savoir qui elle était. Pourquoi portait-elle des lunettes de soleil en pleine nuit ?

- Curieusement , son regard lança des éclairs.

- Cette maison a dû être le théâtre de scènes terribles.

- Il crut entendre un gémissement derrière la porte.

- C’était sans doute le vent dans les roseaux.

- J’étais fasciné par cette ville étrange .C’était comme si elle avait surgi d’un film.

- Qui aurait dit que cet homme était un vampire.

- Qui aurait dit faire un cauchemar ?

| Classes | Fonctions | Exemples |

|

|

Il se mit à rire d’un rire strident La mer s’étendait à perte de vue , étincelante |

|

|

- L’animal, une sorte de chacal , montra ses crocs.

-Un oiseau couleur de feu se posa sur mon épaule - Les chiens des gendarmes le poursuivaient. -L’homme aux gants blancs avait quitté le tableau. -L’homme à la jambe de bois fumait dans un coin de la salle |

| Proposition subordonnée relative | Complément du nom (l’antécédent) | « Je lui saisis la main droite qui tremblait dans la mienne qui ne tremblait pas » |

|

Remarque 1:

Exemple : Un monstrueux insecte aux yeux globuleux, aux pattes velues, me fixait, prêt à sauter sur moi.

Remarque 2 : Une expansion peut elle-même avoir des expansions ; c’est le cas de l’adjectif qualificatif Exemples : Prêt à bondir, rouge de colère. Il semblait sûr de lui. J’étais certain qu’il m’observait. |

- Retrouver la chronologie des événements dans un récit complexe

- Identifier les procédés de variation du rythme d’un récit

- Produire un récit en variant l’ordre chronologique des événements ainsi que le rythme

Certains récits peuvent présenter une structure enchâssée : existence d’un récit dans le récit. Dans le premier appelé récit-cadre ou récit enchâssant, sont emboîtés un ou plusieurs récits encadrés ou récits enchâssés

- Chronologie respectée

L’auteur peut choisir de rapporter les événements en respectant leur chronologie selon une progression linéaire c.à.d. en respectant leur succession dans le temps.

Exemple: « Il longea la maison avec détermination, s’arrêta devant la porte pour prendre son souffle et son élan, puis donna un violent coup de poing contre la porte … »

- Chronologie bouleversée

Pour rendre son récit vivant ou plus clair, le narrateur peut modifier l’ordre chronologique en effectuant des retours en arrière ou des anticipations.

a/ Le retour en arrière ou analepse (appelé flash-back au cinéma).

L’auteur raconte le passé d'un personnage ou évoque des faits anciens qui expliquent l'origine des événements racontés. Le retour en arrière retarde l'action principale.

Les retours en arrière sont introduits par des expressions telles que : Quelques jours auparavant, la veille, autrefois, avant, il y a ... année(s), le lendemain, un jour, un soir

Si le récit est au présent, alors le retour en arrière se fera au passé composé et/ou à l'imparfait.

Si le récit est au passé, il se fera au plus-que-parfait ou au passé antérieur

Exemple : « Le vieux Vania leva les yeux et l’aperçut : la mère de Vania l’avait toujours prévenu des dangers de l’alcool… »

b/ L’anticipation ou prolepse : L’auteur peut interrompre le déroulement chronologique d'un récit pour raconter ou annoncer des événements qui se produiront plus tard dans l'histoire.

Ce procédé peut être introduit par des termes tels que : plus tard, par la suite, ensuite, bientôt.

Il sera rédigé au futur ou au conditionnel.

Exemple : Demain quand il se réveillera, il aura tout oublié.

L'auteur peut ralentir ou accélérer le rythme du récit en détaillant ou en résumant les événements.

- L'ellipse narrative

L'auteur passe sous silence certains faits qui ne sont pas essentiels pour le déroulement de l'intrigue. L'ellipse permet généralement un changement d'époque, de lieu, et la mise en scène de nouveaux personnages.

Exemple : Cinq ans plus tard, alors qu’il était en voyage d’affaire à Paris, il rencontra son ami .

- Le sommaire

Sorte de résumé ( on raconte très brièvement un épisode). Il accélère le récit, et permet de couvrir une longue période en quelques mots.

Exemple : Durant toutes ces années, il s’enferma chez lui, passant ses journées à lire et à écrire et refusant toute compagnie autre que celle de son chien.

- La scène : correspond à un moment important du récit. Les événements sont racontés en détail, les paroles et les pensées des personnages rapportées comme en temps réel.

Exemple : Nous ne parlons pas. J’entends le murmure d’un jet d’eau qui tourne, au milieu de la plus proche pelouse. Quelqu’un descend l’escalier à notre rencontre, un homme dont j’ai distingué de loin le costume jaune pâle. Il nous fait un geste de la main. (Patrick Modiano, Villa triste, Gallimard)

- La pause

L'auteur interrompt le récit pour introduire un portrait ou une description, une lettre, un dialogue, une explication …Comme son nom l'indique, ce procédé sert à faire une pause dans le déroulement de l'action.

Exemple : Il ne semblait pas trop surpris ; son visage était un tel nid de ride qu’il s’avérait plutôt difficile d’y déceler un quelconque changement » (Henry Kuttner, Pour le meilleur et pour le vampire)

La scène et la pause ont pour effet de ralentir le rythme du récit tandis que l’ellipse et le sommaire l’accélèrent.

a- Procédés de ralentissement

Exemple 1 :

|

Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons politiques; puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait même des circonstances particulièrement horribles . |

Exemple 2 :

|

Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'étaient les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques au possible, de féroces, d'héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver, les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis deux ans, je n'entendais parler que du prix du sang, que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite, sur ses descendants et ses proches. J'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins, j'avais la tête pleine de ces histoires. |

La pause descriptive :

|

Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendait, tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'Anglais était mort étranglé! Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable; il tenait entre ses dents serrées quelque chose; et le cou, percé de cinq trous qu'on aurait dits faits avec des pointes de fer, était couvert de sang . |

b- Procédés d’accélération

Le sommaire :

Exemple 1 :

|

Je revins plusieurs fois chez lui. Puis je n'y allai plus. On s'était accoutumé à sa présence; il était devenu indifférent à tous. |

Exemple 2 :

| Alors je lui posai, avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé, en Afrique, dans les Indes, en Amérique . |

L’ellipse :

Exemple 1 :

|

Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup ce pays, ce rivage. |

Exemple 2 :

|

Or, une nuit, trois mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois, je me réveillai, trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes . |

c- Temps de l’histoire = temps du récit

La scène :

Exemple 1 :

|

On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passa dans le dos, et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horrible main d'écorché. Elle n'y était plus. La chaîne, brisée, pendait. |

Exemple 2 :

|

Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup cette pays, cette rivage. |

|

Les indicateurs de temps servent :

la simultanéité : au même moment, pendant ce temps…. l’antériorité : la veille, auparavant, le moins précédent, une semaine avant… la postériorité : le lendemain, deux jours plus tard, la semaine suivante… la durée ou la brièveté de l’action : longtemps, durant toutes ces années ≠ en un instant, aussitôt… |

Classez les indicateurs temporels selon qu’ils expriment la brièveté ou la durée d’une action

En un clin d’œil / continuellement/ subitement/ perpétuellement / soudain / des heures durant / promptement/ aussitôt / sans fin / tout à coup / toujours /à peine …/ durablement / instantanément / pendant des années

| Brièveté d’une action | Durée d’une action |

|

|

| Brièveté d’une action | Durée d’une action |

|

En un clin d’œil Subitement Soudain Promptement Aussitôt Tout à coup A peine Instantanément |

Continuellement Perpétuellement Des heures durant Sans fin Durablement Toujours Pendant des années |

| Figures de style | Définitions | Exemples |

|---|---|---|

| La comparaison | Mise en relation de deux éléments, comparé et comparant, grâce à un connecteur : comme, tel que, pareil à…… |

-Le garçon était immobile (comparé) comme une statue (comparant) - Sa figure était pâle comme un linge |

| La métaphore | Rapprochement de deux mots (un comparé et un comparant) sans outil grammatical (comparaison implicite / absence de connecteur ) |

-La mer est un grand miroir… - Le long ruban de la route - La route, ce long ruban |

| La personnification | Forme de métaphore, elle consiste à attribuer des comportements humains à des animaux, des objets, des éléments de la nature. |

-Les arbres tendaient leurs bras décharnés -La plaine se couvre d’un blanc manteau |

Dans les phrases suivantes, soulignez les comparants ( ce à quoi sont comparés les termes en gras)

a-C’était un enfant vif comme un papillon, curieux comme un rouge-gorge

b-Les avions, tels des vautours, piquaient vers le sol à vive allure

c- Il tonna toute la nuit…les éclairs s’ouvraient et se fermaient comme des ciseaux de feu.

d-Tel le regard phosphorescent d’un hibou, le point lumineux réapparut dans le trou.

e- La neige par ce matin d’hiver s’étendait à l’infini pareille à une immense nappe immaculée.

f-Le bruit des pas de l’être mystérieux était semblable à celui des sabots ferrés d’un cheval.

a- (comme) un papillon/ comme un rouge-gorge

b- ( tels) des vautours

c- ( comme ) des ciseaux de feu

d- ( tel ) le regard phosphorescent d’un hibou

e- (pareille à ) une immense nappe immaculée

f- ( semblables) des sabots ferrés d’un cheval

remarque : tel ,semblable s’ accordent en genre et en nombre avec le comparant.

Cliquer et glisser les réponses dans les cases correspondantes parmi les mots possibles ci-dessous

Le décor de l’endroit où je creusais aurait suffi à ébranler les nerfs d’un homme ordinaire. Des arbres me contemplaient d’en haut comme les colonnes de quelque temple infernal, assourdissant , laissant passer quelques rares gouttes de pluie. Là-bas, au-delà des troncs meurtris, , se dressaient les pierres de la maison abandonnée ; un peu plus près s’étendait le jardin hollandais, , qui n’avait jamais reçu

H.P Lovecroft, La Peur qui rôde

Texte à compléter

Le narrateur s’est arrêté dans un presbytère de Bretagne chez l’abbé Macomb pour y passer quelques jours. Une nuit, on frappe à sa porte…

J’allais m’endormir.

Trois petits coups secs, impératifs, furent frappés à ma porte.

– Hein ? me dis-je, en sursaut.

Alors je m’aperçus que mon premier somme avait déjà commencé. J’ignorais où j’étais […].

En ce moment, l’heure sonna, dehors, dans le vent nocturne.

– Qui est là ? demandai-je, à voix basse.

La lueur s’éteignit : j’allais m’approcher…

Mais la porte s’ouvrit, largement, lentement, silencieusement

En face de moi, …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tout à coup……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alors – et avec un râle d’angoisse, car les forces me trahissaient pour crier, – je repoussai la porte de mes deux mains crispées et étendues, et je donnai un violent tour de clé, frénétique et les cheveux dressés !

Chose singulière, il me sembla que tout cela ne faisait aucun bruit.

C’était plus que l’organisme n’en pouvait supporter. Je m’éveillai.

Consignes à suivre

Lire attentivement les extraits et relever au brouillon les indications données et qu’il faut respecter pour assurer la cohérence du texteDans la situation initiale :

Dans l’élément perturbateur : les trois coups secs frappés à la porte

Dans l’énoncé final :

Le cœur de la nouvelle doit donc comprendre- un discours narratif pour raconter le phénomène : arrivée d’un personnage mystérieux, ses faits et gestes, leurs conséquences sur le narrateur,-un discours descriptif : pour décrire:

|

Boîte à outils

|

Parties |

Plan |

Contenu |

Outils linguistiques |

||

|---|---|---|---|---|---|

|

Situation initiale (donnée) |

Présentation du cadre spatiotemporelSituation du personnage-narrateur |

La nuit , dans un presbytèreSur le point de s’endormir |

Imparfait , passé simple, plu-que –parfait ;Vocabulaire de la nuit |

||

| Elément perturbateur (donné) | Annonce du mystère | Les trois coups sur la porte |

Passé simple, forme passive + indicateur de temps , » en ce moment »Adverbes de manière |

||

Péripéties (évocation du cauchemar)Cœur de la nouvelle à rédiger |

L’ouverture mystérieuse de la porteApparition du mystérieux arrivantRéaction du narrateurUn élément nouveau qui terrifie le narrateur

De la peur à la terreur |

Silhouette, forme,visage, regard, tenue, voix….Une apparence surprenante, mystérieuseSes gestesLa peurUne action du personnage, un objet étrange , un animalManifestations physiques de la peur : |

DescriptionVocabulaire de l’étrangeDe l’inquiétantAdjectifs qualificatifsComparaisons, propositions relatives…Vocabulaire de la peurExpression du doute, de l’incertitude (il me sembla, je crus, une sorte de…)Connecteurs temporels et logiques (tout à coup, mais, soudain, puis,…)Description de la gradation dans la peur du personnage / le corps, la gorge, le front, les yeux... (Exemples : paralysé, figé, la gorge nouée, les cheveux hérissés, incapable de prononcer un mot ...) |

||

Dénouement (donné) |

Résolution du problèmeCommentaire du narrateur |

Le renvoi de l’être ou personnage mystérieuxVague conscience du cauchemar |

AlorsVerbes d’actionImparfait et passé simple, |

||

| Situation finale | La chute | Le réveil |

Passé simpleCommentaire du narrateur |

||

Proposition de corrigé (le texte original)

Le narrateur s’est arrêté dans un presbytère de Bretagne chez l’abbé Macomb pour y passer quelques jours. Une nuit, on frappe à sa porte…

J’allais m’endormir.

Trois petits coups secs, impératifs, furent frappés à ma porte.

– Hein ? me dis-je, en sursaut.

Alors je m’aperçus que mon premier somme avait déjà commencé. J’ignorais où j’étais […].

En ce moment, l’heure sonna, dehors, dans le vent nocturne.

– Qui est là ? demandai-je, à voix basse.

La lueur s’éteignit : j’allais m’approcher…

Mais la porte s’ouvrit, largement, lentement, silencieusement.

En face de moi, dans le corridor, se tenait, debout, une forme haute et noire, un prêtre, le tricorne sur la tête. La lune l’éclairait tout entier, à l’exception de la figure : je ne voyais que le feu de ses deux prunelles qui me considéraient avec une solennelle fixité.

Le souffle de l’autre monde enveloppait ce visiteur, son attitude m’oppressait l’âme. Paralysé par une frayeur qui s’enfla instantanément jusqu’au paroxysme, je contemplai le désolant personnage en silence.

Tout à coup, le prêtre éleva le bras avec lenteur, vers moi. Il me présentait une chose lourde et vague. C’était un manteau. Un grand manteau noir, un manteau de voyage. Il me le tendait comme pour me l’offrir !…

Je fermai les yeux pour ne pas voir cela ! Mais un oiseau de nuit, avec un cri affreux, passa entre nous, et le vent de ses ailes, m’effleurant les paupières, me les fit rouvrir. Je sentis qu’il voletait par la chambre.

Alors – et avec un râle d’angoisse, car les forces me trahissaient pour crier, – je repoussai la porte de mes deux mains crispées et étendues, et je donnai un violent tour de clé, frénétique et les cheveux dressés ! Chose singulière, il me sembla que tout cela ne faisait aucun bruit.

C’était plus que l’organisme n’en pouvait supporter. Je m’éveillai.

Villiers de L’Isle Adam, L’Intersigne, in Contes Cruels (1883)

- إختبارات

- 29

- الأجوبة الصحيحة

- False

- الأجوبة الخاطئة

- False

- مجموع النقاط

- False

المراتب الخمس الأولى في Quiz

- عبدالعزيز حوش

- 0 نقطة

-

- رشدي حنتري

- 0 نقطة

-

المراتب الخمس الأولى في التمارين

- نور ام

- 0 نقطة

-

- Bensawla Amina

- 0 نقطة

-

- Tem Israa

- 0 نقطة

-

- Somia Yousfi

- 0 نقطة

-

- Belkhouane Hind

- 0 نقطة

-